【現地レポート】数字の裏にある“本物”を求めて──高校野球夏予選、球速の真実を追う

2025年、夏

愛知の高校野球地方大会は、連日の熱戦が続いている。

その日、私が向かったのは豊田球場。

噂の剛腕サウスポーが登板するという情報を聞きつけて、Stalker Pro2sを携え、静かにスタンドに腰を下ろした。

「数字は嘘をつかない」は本当か?

バックネット裏、ホームベースの延長線上

測定にはここが理想だ

周囲の喧騒をよそに、私はスピードガンのトリガーに軽く指をかけ、彼の登場を待っていた。

試合に王手がかかった最終回2アウト、いよいよその時が来た。

柔らかくステップを刻みながら、マウンドへ向かう左腕、ウォームアップのボールがミットに響くたび、スタンドからはざわめきが起こる。

事前情報では140km/h〜144km/hの快速球を投げるとのこと。

そして、いざ試合再開 初球、141km/h(Pro2s)→打者は反応できず空振り

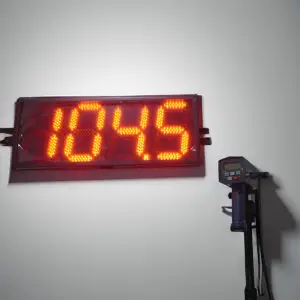

2球目、147km/h(Pro2s)ところが、球場表示は143km/hだった。

違和感

スピードガンが示す数値は、投げられたボールの質感とどこか噛み合わない。

この試合を通して、球場表示と私の手元のPro2sには常に3〜4km/hの差があった。

「豊田球場のスピードガンは控えめに出る」という話は聞いていたが、これほど明確とは

ちなみにこの日の最速は、Pro2sで147km/h/球場ガンでは143km/h。

かつて“盛りガン”と言われていたこの球場も、今では逆の評価を受けているようだ。

岡崎球場での計測値

翌週、岡崎球場へ──あの左腕の“次戦”を追う

気になったのは“スピードの真実”だけではなかった。

そのサウスポーの次なる登板が、翌週の2回戦・岡崎球場に組まれていると知った私は、再び現地へ向かった。

この日は快晴。

球場には、早朝から熱心なスカウトや報道陣の姿も見える。

そして試合開始、注目左腕の第一球

球場ガン:150km/h

Pro2s:148km/h

…数字が逆転した。

続く球でも、球場151km/h/Pro2sは148km/h。

どうやら岡崎球場はやや盛る傾向(+3km/h前後)があるようだ

この試合でも一貫してPro2sの計測値より球場表示が3〜4km/h高い

相手投手も同様で、球場ガン145km/hに対し、Pro2sでは141km/h。

球速とは、何を示しているのか

スピードガンの数値が意味するのは、単なる「速さ」だけではない。

それは、選手の“期待値”であり、“評価”でもある。

だが、球場によって異なる表示傾向がある以上、単純な数値比較は危うい。

むしろ、同一基準での継続的な計測こそが、投手の本質を捉える鍵だと痛感した。

今回計測した左腕のボールは、ただ速いだけではなかった。

ボールの出どころが見えづらく、バックスピンが効いており、体感的には150km/hを超えていた。

できることなら、回転数・回転軸など“球の中身”まで計測したい。

結びに代えて

高校野球の現場には、スコアブックにも報道にも現れない、実際のボールの質が確かに存在している。

数字が語るものと、肌で感じる球の重さ。その間に横たわるギャップこそが、評価と実力の狭間を生む。

スピードガンの数値は、あくまでひとつの物差しに過ぎない。

計測機器の精度や設置位置、環境光、照準角、計測タイミング──あらゆる変数が絡む中で、1km/hに一喜一憂するのは、むしろ素人の発想だ。

重要なのは、その数字の“意味”をどう読み解くか。

球速の背景にある投球効率や回転構造、空振りを奪うメカニズムにこそ、選手の本質は隠れている。

だからこそ、現場での“手測り”に価値がある。

統一された基準で、同じ場所、同じアングルから、数多くのボールを見つめ続ける。

その中で浮かび上がる違和感や傾向こそが、本物を見極める目を育てる。

今日もまた、私はPro2sを手に球場の最前線へ向かう。

数字の裏側にある、選手の真価を見つけるために。